本版导读

甘孜理塘生态与文化共舞

文章字数:3,509

经线

经线  “妈妈树”非遗工坊

“妈妈树”非遗工坊  马背巡护队

马背巡护队  理塘风光

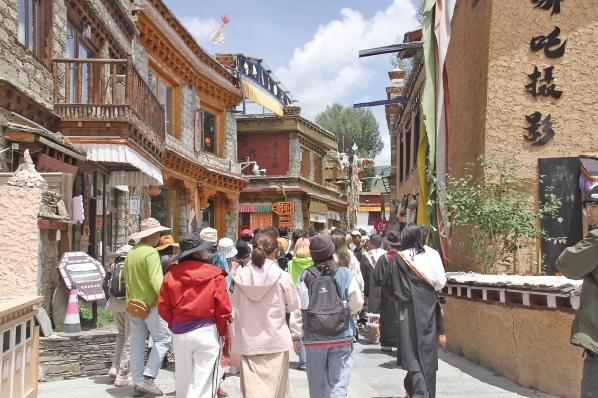

理塘风光  如织的游客

如织的游客  治沙勘察

治沙勘察  护林

护林 高原之夏 流量“顶流”

今年暑期,四川省甘孜藏族自治州理塘县勒通古镇·千户藏寨景区游人如织,这座海拔4000多米的“天空之城”以其独特的自然风光、浓郁的藏族文化和凉爽宜人的气候,成为众多游客避暑旅游的热门目的地。

理塘县位于川西高原,夏季平均气温为15益左右,凉爽舒适,是逃离酷暑的理想选择。勒通古镇·千户藏寨成为游客打卡之地,逛微博物馆群、体验非遗文化传承,穿上藏装旅拍成了游客们的最爱。漫步其中,色彩斑斓的藏式民居、精美的窗棂、飘香的酥油茶,时光仿佛在此慢了下来,充满烟火气息与人文温度。游客走进藏家,品尝醇厚的酥油茶、香甜的糌粑、鲜美的牦牛肉。夜晚,格萨尔广场的锅庄,让游客感受高原儿女的热情豪迈,尽情感受藏乡风情。

夏季是毛垭草原最美的季节,无边绿毯铺向天际,野花如繁星点缀,牦牛悠然,溪流蜿蜒,吸引众多摄影爱好者和自驾游客。游客们或是策马奔腾,或是席地而坐,呼吸着最纯净的空气,感受天地辽阔,心也随之自由飞翔。“理塘的蓝天白云和辽阔草原让人心旷神怡,比城市里凉快多了。”来自浙江的游客李女士赞叹道。

此外,理塘县今年还推出了“哒野”赛马文化旅游季等民俗活动,让游客深度感受藏族文化魅力。这场以“草原赛马看理塘”为主题的盛会,主打“人民的赛季、游客的节日”,从7月持续至9月。其间不仅有精彩的赛马、马术赛事,还设置了文艺演出、百姓大舞台等丰富的文化体验活动,全方位展现理塘特色地域文化魅力。来自北京的游客张伟激动地表示:“以前只在电视上看过策马奔腾的画面,这次陪孩子来川西自驾游有幸碰上这么原汁原味的赛马盛会,太值了!那个气势,那种感觉,真的让人热血沸腾……”今年夏季,当地还增设了星空露营、高原徒步等特色项目,满足不同游客的需求。

格聂南线,这是一条观赏雪山风光的顶级越野路线,也是户外旅游爱好者的首选。高海拔垭口宛若天然观景平台,是观赏雪山、冰川的最佳位置。“这次我亲身经历了格聂南线的火爆,景区也有了充氧民宿,好几个营地遍地帐篷,虽然海拔有点高,但风景真是漂亮。这次踩点后,不久后我可能还会再去。”成都摄影师于小元兴奋地说。

据了解,理塘县积极推动文旅融合,升级打造了勒通古镇·千户藏寨景区等文化地标,藏家风情更加鲜明,游客可以体验藏式民宿、品尝酥油茶和牦牛肉,还能参与唐卡绘画、藏香制作等非遗项目。随着理塘的交通条件大幅改善,成都至理塘的自驾路线和旅游大巴日渐增多,游客可经318国道或乘坐飞机至稻城亚丁机场后转车前往。为应对客流高峰,该县不断完善旅游基础设施和提升服务质量,新增多家精品民宿、藏式餐厅和旅游服务中心,确保游客的舒适体验。同时,当地还推出“高原旅游健康指南”,帮助游客适应高海拔环境,保障旅行安全。

据理塘县文化广播电视和旅游局统计,今年6月以来,理塘日均游客接待量同比增长30%,酒店、民宿入住率达到96%,暑期旅游热度持续攀升。2025年6—8月接待游客174.5万人次,与2024年同比增长19.48%;实现旅游收入19.20亿元,与2024年同比增长19.55%。

叶强平

“妮热”老手艺,正“潮”!

9月7日,在四川省甘孜藏族自治州理塘县“勒通古镇·千户藏寨”景区的“妈妈树”非遗工坊,一群“织女”正在忙着赶制浙江的“妮热”产品订单,有的在盘线团,有的在经线,有的在织毯……现场一派繁忙景象。

据了解,“妮热”是理塘县传统纺织手工艺,汉语意为“羊毛被毯”,是雪域高原必不可少的生活用品。其制作需经过捻线、染色、编织等繁复工序,是理塘妇女掌握最普遍、技术最成熟的非遗手工技艺之一。

在乡村振兴与非遗传承的时代浪潮中,理塘县“妈妈树”非遗工坊自2020年6月成立以来,依托“政府垣社区垣企业垣专家垣妇女”的协同模式,凭借甘孜州非遗代表性项目“妮热”(羊毛被毯)技艺与植物染技法,走出了一条“非遗保护传承、女性赋能、产业发展”深度融合的特色之路,成为理塘文化传承与经济发展的闪亮名片。

“‘妮热’以前除了给自己家里织以外没有其他用途,现在能织出这么多产品,销量也越来越好,我们的生活也蒸蒸日上,连年轻的学徒也很努力地在学习这门手艺。”“妈妈树”非遗工坊全职妈妈泽仁拉姆介绍道。

如今,非遗工坊带动6名全职妈妈、2名设计师稳定就业,50余名妇女灵活增收,全县超300名女性通过非遗技能重拾自信,还通过文旅宿集项目解决5名青年就业,推动当地经济多元化发展。

在发展过程中,“妈妈树”的跨域合作之路不断延伸。2025年1月,“理塘妈妈树非遗产品联合成都巧帆棕编产业研发中心”在成都市新都区挂牌,开启国家级非遗棕编与“妮热”的合作新篇章;2025年6月,借助“2025泰国之约—中国(四川)精品购物节”平台,“妈妈树”产品随巧帆棕编亮相曼谷,与20余家泰国及东南亚采购商洽谈,不仅瞄准泰国市场,更借力拓展柬埔寨、老挝等市场,迈出国际化关键一步。

近年来,“妈妈树”非遗工坊团队将“妮热”技艺与现代设计结合,已开发出背包、靠垫、挂毯、挂画等10余种系列产品,并创新融入时装、家居等现代生活场景,让濒危老手艺焕发新活力,产品远销泰国、老挝、马来西亚、柬埔寨等10余个国家。

“‘妈妈树’现在可能只是一棵树,未来我希望它成长为一片林,以‘文化+产业’的双轮驱动,为民族地区非遗保护赋能乡村振兴走出一条新路子。”“妈妈树”非遗工坊主理人曲珍充满信心地说道。

叶强平 黄冬花

风沙线上的绿色坚守

9月上旬,在四川省甘孜藏族自治州理塘县毛垭大草原,禾尼乡冷戈村58岁的草原管护员高绒邓珠带领队员们,又开始了每天的骑马巡护。而在奔戈乡托仁村治沙现场,挡沙墙和围栏封育工程也在稳步推进。护绿与治沙同频,绘就高原生态新图景。

理塘县平均海拔4300多米,被誉为“天空之城”。这里的草原管护员常年穿梭于草原林区腹地,沿蜿蜒山路巡护,目光如炬守护一草一木,骑马巡山的身影已成为高原上动人的风景。

“我干了快30年,这些绿色是我们牧民的根,更是长江上游重要的生态屏障,容不得一点闪失。”高绒邓珠说,巡护员们每天早出晚归,夏季严防违规用火,冬季排查火灾隐患,有时一趟巡护要走十几公里,遇上暴雪便深一脚浅一脚地走,回到家时裤腿与鞋子早已冻成冰壳。此外,管护员们还承担着防火宣传职责,走村入户,用朴实的语言讲解防火重要性,引导牧民与游客安全用火。

自2011年起,理塘县林业和草原局全面建立草原生态保护奖励补助机制,将“草原放牧人”转变为“草原守护人”。如今,理塘县共有2279名管护员,守护着15万余亩草原和近7万亩森林。他们通过岗位补贴实现增收,更承担起保护家乡生态环境的重任。

据理塘县林草局副局长孙成伟介绍:“马背巡护队是理塘森林草原防灭火工作的重要创新。管护员们熟悉地形,凭借马匹的机动性,显著扩大了巡查范围,提升了巡查效率。”近年来,理塘县还持续推进草原资源网格化管理,科学划分660个网格,每格配置2-3名管护员,构建起“人在网格巡、事在网格办”的生态管护新格局。

由于年平均气温仅为3益,冬季漫长,日照量大,大风、干旱等气候变化频繁,加之鼠害,理塘县同时也面临着严重的草地沙化问题。“我县沙化治理区域海拔高,坡度陡,雨季冲刷严重等,这些都给我县沙化治理工作带来了一定的困难。”孙成伟说。

为了从根本上治理沙化草地,理塘县林草部门多年来积极探索,总结经验,以“尊重自然、尊重规律、因地制宜、突出重点”的原则,采取“三首次、三延续”的创新治理模式,包括首次采用格宾网阶梯式沙障、水泥网格沙源护坡、绿色防护网覆盖沙地的方式,并延续设置挡沙墙、生物措施和围栏封育进行树种栽植、草种撒播、客土施肥。

理塘县林业和草原局技术员杨明勇表示:“我们筛选了多年生垂穗披碱草、高山柳、金露梅、老芒麦、沙棘等适宜川西北高寒沙地的治沙草种和树种,并进行沙生植物繁育和试验,按照‘乔灌草结合、封育并重’的治理模式,植被固沙能力逐步增强,为川西北沙化土地治理提供了有力的技术支撑。”

更重要的是,理塘县充分调动了群众参与沙化治理的积极性。通过“生态管护补助”的方式,将管护责任交由项目驻地的各个村,吸引村民主动参与。奔戈乡托仁村的村民洛绒泽仁就是其中一名草原管护员,他表示:“看到以前的沙化地又变回绿洲,心里十分高兴,也更愿意当好草原管护员。”

一片片沙地渐渐覆绿,一簇簇灌木丛平茬复壮,昔日裸露的沙坡慢慢披上绿装。“从2017年开始,已治理沙化土地16.32万亩,扭转了沙化态势,沙化面积和沙化程度均呈现明显下降,沙区生态得到有效恢复和改善。”孙成伟欣喜地说。

生态优势正持续转化为绿色发展动能。去年,理塘县依托毛垭大草原等生态资源,年接待游客突破50万人次;全县森林覆盖率恢复至53.43%,草原综合植被盖度达85.5%,生态旅游与绿色产业占GDP比重超30%。

绿水青山,已成为理塘县高质量可持续发展的坚实根基。

叶强平

发布日期:2025-09-19